|

Convergencia Educativa, (18), julio-diciembre, 2025. ISSN: 0719-3351 |

|

Diferencias de género en las actitudes ambientales de estudiantes de enseñanza media en Chile: un análisis multidimensional

Gender differences in environmental attitudes of secondary school students in Chile: a multidimensional analysis

Neira-Morales, Juan, C.1

Neira-Morales, J. (2025). Diferencias de género en las actitudes

ambientales de estudiantes de enseñanza media en Chile: un análisis

multidimensional. Revista Convergencia Educativa, (18), 19-35. https://doi.org/10.29035/rce.18.19

[Recibido: 18 junio, 2025 / Aceptado: 15 septiembre, 2025] RESUMEN

Desde los años 70 diferentes estudios han desarrollado escalas para

medir actitudes ambientales, pasando de enfoques generales y

antropocéntricos hacia modelos más específicos y multifactoriales. De

acuerdo con la literatura especializada, los estudiantes tienden a

manifestar actitudes proambientales positivas, especialmente en

alumnas. A nivel chileno, si bien se han reportado experiencias en que

se han encontrado actitudes modernamente positivas no hay antecedentes

sobre diferencias asociadas al género de los participantes. Al

respecto, el objetivo de este estudio se centró en identificar

diferencias de género en las actitudes proambientales en estudiantes

chilenos de educación media. Para ello, se diseñó un estudio

transversal aplicando un instrumento de problemas medioambientales

específicos en una muestra de 75 estudiantes de educación media. Se

encontró que los estudiantes manifiestan actitudes proambientales

positivas, principalmente en problemas relacionados con energía, basura

y contaminación. Se observó que las alumnas manifiestan actitudes

ambientales superiores en todas las dimensiones evaluadas (p <

0,05). Los hallazgos sugieren la necesidad de adoptar enfoques de

educación ambiental centrados en componentes normativos y de

facilitación, conectando lo ambiental con la responsabilidad social e

incorporando la dimensión de género en las intervenciones educativas.

Palabras clave: Educación ambiental, Enseñanza Media, Conciencia Ambiental, Problemas Ambientales Específicos.

Universidad Católica del Maule, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Maule, Talca, Chile.

https://orcid.org/0000-0002-1332-9919,

juan.neira@alumnos.ucm.cl.

ABSTRACT Since the

1970s, different studies have developed scales to measure environmental

attitudes, moving from general and anthropocentric approaches towards

more specific and multifactorial models. According to the literature,

female students tend to show positive environmental attitudes, and it

has been observed that female students tend to show more

pro-environmental attitudes. In the Chilean context, although there are

reports of experiences where moderately positive attitudes have been

found, there are no reports on differences associated with the gender

of the participants. In this regard, the objective of this study

focused on identifying differences in pro-environmental attitudes in

Chilean secondary education students according to gender. For this

purpose, an instrument on specific environmental problems was applied

to a sample of 75 secondary school students. It was found that the

students exhibit positive pro-environmental attitudes, mainly regarding

environmental issues related to energy, waste, and pollution. Gender

differences were found, as female students exhibited higher

environmental attitudes across all evaluated dimensions (p < 0,05).

These findings suggest the need to adopt environmental education

approaches focused on normative and facilitation components, connecting

environmental issues with social responsibility and incorporating the

gender dimension into educational interventions.

Key words: Environmental education, Secondary School Students, Environmental awareness, Specific environmental issues. INTRODUCCIÓN El uso de

instrumentos para medir actitudes ambientales no es particularmente

reciente, ya que los primeros estudios en esta línea datan de hace más

de 45 años. Por ejemplo, el estudio de Dunlap y Van Liere (1978),

introdujo la escala New Environmental Paradigm (NEP), como instrumento

para evaluar las creencias ambientales, particularmente de aquellas

relacionadas con la idea de una naturaleza como un sistema frágil e

interconectado, en contraposición con el paradigma dominante de la

época: el antropocentrismo o dominio del humano por sobre la

naturaleza. En este mismo periodo, surgieron otras escalas centradas en

medir la preocupación ambiental desde un enfoque conductual y temático

concreto considerando aristas como la contaminación del agua, la

conservación de flora y fauna, o el uso de productos contaminantes

peligrosos (Weigel & Weigel, 1978).

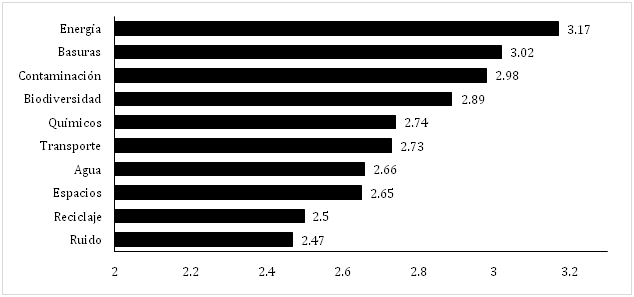

Sin embargo, y solo un par de años más tarde, algunos estudios comenzaron a criticar la idea de que todas las actitudes ambientales se midiesen como único constructo general, proponiendo que los problemas ambientales se agrupasen según las percepciones de las personas. Este nuevo enfoque dio paso a la aparición de los “temas sustantivos” con grupos tales como la contaminación (ruido, residuos, sustancias químicas, entre otros) o la conservación (de especies, paisajes o recursos naturales). Consecuentemente, investigadores posteriores comenzaron a indagar sobre la necesidad de alinear el nivel de especificidad entre la actitud medida y la conducta (Van Liere & Dunlap, 1981). Hines et al. (1987) luego de analizar más de 100 estudios, encontraron que cada actitud por sí sola no es un buen indicador del comportamiento, por lo que propusieron un modelo con la intervención de variables como conocimiento, locus de control, presión social, habilidad percibida y obligación moral, mientras que otros estudios, como el de Stern et al. (1993), propusieron que el comportamiento ambiental depende de valores personales, normas morales, contexto social y capacidad percibida. Posteriormente, Stern (2000) sintetizó estos factores en un modelo causal de cuatro factores: predisposición general, contexto, capacidad personal y hábitos. A partir de este marco conceptual, surgió un interés creciente por construir instrumentos que no solo diferenciaran las actitudes ambientales según las temáticas que abordan, sino que también integraran distintas dimensiones psicosociales que las componen. Destacan, por citar algunos ejemplos, la escala NEP-R para medir las creencias ambientales y la preocupación por la naturaleza, la escala de preocupación ambiental (NCS) utilizada para medir la preocupación de las personas por los problemas ambientales (Martínez Castro & Velásquez Rodríguez, 2020), o la escala de preocupación ambiental propuesta por Moreno et al. (2005) que combina problemas ambientales con dimensiones actitudinales (información, valoración, facilitación, normal social y obligación moral). Esta situación ha dado cabida a que, en los últimos veinte años y especialmente desde 2016-2017, el uso de escalas de actitudes ambientales sea cada vez más empleado, particularmente en el campo de la educación (Sánchez Flores et al., 2024). Por ejemplo, un estudio de Vásquez y Manassero (2005), encontró que las actitudes de los estudiantes son moderadamente positivas, particularmente en el ámbito personal, con un enfoque esperanzador hacia el futuro y destacando el reconocimiento de los derechos de los animales. En su estudio, las alumnas presentaron actitudes significativamente más proambientales que sus compañeros de clase, aunque menor cientifismo. Los alumnos, en cambio, tendían a minimizar y externalizar la gravedad de los problemas. De forma similar, en población estudiantil española también se han observado actitudes moderadamente positivas, sobre todo en alumnas, quienes muestran mayor proactividad, optimismo, respeto por los derechos de la naturaleza y mayor desacuerdo con las posturas pasivas e indiferentes (Pérez Franco et al., 2018). Resultados similares han sido observados en estudios como el de Köse et al. (2011), que en estudiantes turcos encontraron actitudes moderadamente positivas, principalmente en las alumnas, quienes presentaban actitudes significativamente más proambientales que los alumnos. En esta misma línea, otros estudios realizados en España (Fernández-Manzanal et al., 2007; Vásquez & Manassero, 2009), China (He et al., 2011), Turquía (Atav et al., 2014), y más recientemente en Chile (Torres Rivera et al., 2016) han reportado resultados parecidos, aunque en este último la evidencia es aún limitada. De hecho, en el contexto chileno el estudio de las actitudes hacia problemas ambientales específicos es escaso. El primer estudio en esta línea corresponde a una investigación de Fuentealba Cruz y Soto Troncoso (2016), quienes, al aplicar el instrumento de actitudes ambientales de Moreno et al. (2005) en estudiantes de educación básica, media y superior, encontraron —así como a nivel internacional— actitudes principalmente positivas, aunque con diferencias actitudinales marcadas según el nivel educacional. Los estudiantes de educación básica presentaron mayor acuerdo en las actitudes proambientales en el ámbito personal (valoración y obligación moral), mientras que, en estudiantes de educación media, aunque también presentaron actitudes positivas, éstas fueron menos marcadas. Los estudiantes de educación superior presentaron actitudes menos positivas, especialmente en dimensiones como información y facilitación. Más recientemente, un estudio de Fuentealba-Cruz et al. (2024), al adaptar este instrumento para evaluar el efecto de una secuencia didáctica sobre contaminación atmosférica por material particulado en estudiantes de educación superior, encontraron que la aplicación de esta secuencia conlleva a mejoras significativas en el compromiso individual, pero escaso cambio en los factores asociados al entorno social. Estos estudios representan la escasa investigación realizada sobre actitudes proambientales en población estudiantil chilena. Si bien los resultados locales están en concordancia con los reportes a nivel internacional al observar actitudes principalmente positivas, está pendiente determinar si, así como en otros países, en Chile las alumnas presentan actitudes proambientales significativamente superiores. En este sentido, y considerando los antecedentes expuestos, sería esperable encontrar actitudes ambientales principalmente positivas, y significativamente mejores en alumnas. Así, el objetivo de este estudio se centra en identificar posibles diferencias en las actitudes ambientales hacia problemas específicos entre estudiantes de enseñanza media según género, mediante la aplicación del instrumento de Moreno et al. (2005). MÉTODOS Tipo de estudio Se realizó un estudio cuantitativo de alcance descriptivo, mediante un diseño no experimental y transversal, ya que los datos fueron recolectados en un único momento sin manipulación de variables. Según Sampieri et al. (2014), los estudios descriptivos "buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades [...] o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis" (p. 92). En este caso, se aplicó un cuestionario de actitudes proambientales de Moreno et al. (2005) en un conjunto de 75 estudiantes de enseñanza media en un colegio de Talca en Chile. Participantes En octubre de 2022 se aplicó el cuestionario de actitudes ambientales frente a problemas específicos desarrollado por Moreno et al. (2005), en un establecimiento educacional de la comuna de Talca. La muestra se compuso por un total de 75 estudiantes de tercero medio con un rango de edad entre 16 y 18 años (edad promedio 16,8 años) distribuidos según género por 48 alumnas (64%) y 27 alumnos (36%). La elección de estudiantes de esta ciudad fue por conveniencia y por la presencia de problemáticas ambientales locales y nacionales como la contaminación atmosférica (Fuentealba Cruz & Retamal Morales, 2015), exposición a plaguicidas (Zúñiga-Venegas et al., 2021), pérdida de biodiversidad (Miranda et al., 2017), entre otros, lo que hace relevante conocer cómo los jóvenes de esta ciudad interpretan y valoran estos temas. Instrumento Se utilizó la escala de actitudes ambientales frente a problemas específicos diseñado por Moreno et al. (2005). Este instrumento se compone de 50 aseveraciones, cada una de las cuales aporta una medida específica, relevante y complementaria de la conciencia ambiental. La especificidad de las aseveraciones se obtiene del cruce de 5 dimensiones psicosociales (facilitación, información, norma social, obligación moral y valoración) con 10 problemas ambientales (contaminación, transporte, residuos sólidos, productos químicos, ruido, energía, agua, reciclaje, espacios naturales y biodiversidad), de modo que cada ítem contiene una combinación única de un aspecto actitudinal y otro ambiental (Moreno et al., 2005, p. 503). El instrumento se responde en formato Likert de cuatro niveles ascendentes sobre el grado de acuerdo con cada aseveración (“nada o casi nada”, “algo”, “bastante”, y “mucho o totalmente”). Todos los participantes del estudio respondieron el instrumento en formato de papel y lápiz. Posteriormente, los resultados fueron codificados de la siguiente manera: “nada o casi nada” = 1; “algo” = 2; “bastante” = 3; y, “mucho o totalmente” = 4. Análisis estadísticos. Dado que algunos participantes no respondieron la totalidad del instrumento, se realizó una imputación por la media para completar los datos faltantes. Se utilizó esta técnica considerando que el número de registros ausentes fue bajo (28 de un total de 3.750 respuestas), y asumiendo que los datos ausentes se distribuyen al azar (Rubin, 1976). En total se realizaron 28 imputaciones, reemplazando el valor ausente por la media muestral del ítem correspondiente. Este procedimiento permitió mantener el tamaño de la muestra inicial, cuidando que los datos imputados no generaran sesgos asociados a los nuevos valores. Para evaluar la consistencia interna de las respuestas de los participantes se realizó una prueba de alfa de Cronbach (α), considerando como aceptable un valor superior a 0.8 (George & Mallery, 2003). Sin embargo, las aseveraciones “no me siento responsable de la contaminación del aire debido a que al usar el auto mi contribución personal es muy pequeña” y “creo que no sirve de nada separar la basura en la casa” al tener un sentido negativo fueron invertidas para dar coherencia a la dirección de la escala, conforme a criterios semánticos (DeVellis & Thorpe, 2021). Posteriormente, se realizó un análisis por ítem psicosocial, ambiental y género. Para ello, se realizó un análisis estadístico descriptivo mediante el uso del promedio y desviación estándar por ítem ambiental y género de los participantes. Posteriormente, se usó una prueba de diferencias de medias mediante prueba no paramétrica Wilcoxon-Mann–Whitney para muestras independientes, ya que no se asumió normalidad en los datos. Este análisis permitió identificar diferencias de las dimensiones ambientales entre estudiantes. Además, con el propósito de agrupar a los estudiantes por perfil actitudinal, se realizó un análisis por conglomerados jerárquico mediante el método de Ward con distancia euclídea sobre las 10 dimensiones ambientales, lo que permitió identificar diferencias entre los participantes. Asimismo, se realizó un análisis de componentes principales (PCA) sobre las 50 aseveraciones, representando a cada estudiante en un plano bidimensional (Dim 1 y Dim 2). Los participantes se representaron a través de puntos coloreados por género para observar posibles tendencias estructurales. Por último, se realizó una prueba PERMANOVA con el propósito de determinar el efecto del género sobre el conjunto de las 5 dimensiones actitudinales, en conjunto con pruebas ANOVAs univariadas para analizar cada dimensión por separado más un gráfico de radar para ilustrar los resultados observados. Todos los análisis fueron realizados con un intervalo de confianza del 95% y nivel de significancia de 0,05 en RStudio, versión 2024.09.1+394. El resultado de fiabilidad interna arrojó un alfa de Cronbach (α) igual a 0,83 con las 50 aseveraciones, lo que indica una buena consistencia interna de los resultados y otorga confiabilidad al instrumento al ser aplicado a estudiantes de educación media. En general, los estudiantes presentan actitudes proambientales moderadamente positivas. Todas las dimensiones ambientales tienen puntuaciones promedio sobre 2, lo que indica que el acuerdo oscila entre “bastante” y “mucho o totalmente”. En detalle, las tres aseveraciones con mayor grado de acuerdo se relacionan con problemas derivados de la acumulación de basuras (la acumulación de basuras procedente de las ciudades es un problema realmente grave), contaminación (el aumento de la temperatura atmosférica se debe al uso creciente y continuado de combustibles fósiles) y biodiversidad (es un deber de todos conservar los recursos naturales de hoy para las futuras generaciones). Resultado similar se observa al analizar por dimensión ambiental, al encontrar que el mayor grado de acuerdo entre los estudiantes se relaciona con energía, basuras y contaminación, lo que puede sugerir mayor sensibilidad o preocupación hacia problemas vinculados con el uso recursos energéticos y la producción de residuos. En contraparte, los ítems con menor grado de acuerdo son aquellos relacionados con espacios naturales, reciclaje y ruido. Esto puede indicar menor sensibilidad subjetiva, menor conocimiento o menor implicación personal percibida. En la Figura 1 se presentan los resultados de acuerdo promedio, ordenados en forma decreciente. Figura 1. Acuerdo promedio con temáticas ambientales

Nota. Promedios de actitud proambiental expresados por los estudiantes

en relación con diez problemas ambientales específicos ordenados en

forma descendente.

Por otra parte,

al disgregar los valores de acuerdo promedio por género se encontró que

en todas las dimensiones ambientales las alumnas mostraron mayor grado

de acuerdo en comparación con sus compañeros de clase. Los resultados

se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Acuerdo promedio con temáticas ambientales separadas por género

Nota. La Tabla 1 presenta la comparación de las actitudes

proambientales promedio según género en relación con diez problemas

ambientales específicos. Asimismo, se presenta la media, desviación

estándar y límites inferior y superior de la distribución (intervalos

de confianza).

Posteriormente,

se realizó una prueba no paramétrica Wilcoxon-Mann–Whitney con el

propósito de identificar diferencias significativas entre estudiantes

según género. Se encontraron diferencias significativas en 7 de los 10

ítems. No se encontraron diferencias significativas en los ítems

relacionados con biodiversidad, transporte y espacios naturales. Los

resultados se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Resultados de la prueba de Wilcoxon-Mann–Whitney por dimensión ambiental según género

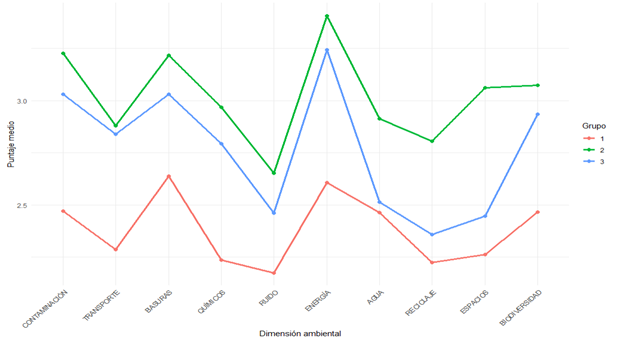

Por otra parte,

se identificaron tres conglomerados principales, que representan

perfiles diferenciados de actitud ambiental. El grupo 1 (n = 16),

representa los valores promedio más bajo, lo que sugiere estudiantes

con baja preocupación o valoración de los problemas ambientales. El

grupo 2 (n = 30), representa el conjunto de estudiantes con un perfil

ambiental intermedio. En este grupo se encuentran alumnos con valores

altos en temáticas como energía y contaminación, pero bajos en

reciclaje y químicos. Por último, el grupo 3 (n = 29), agrupa a

estudiantes con un perfil de alto compromiso ambiental, con puntajes

promedio alto en todos los ítems, especialmente en contaminación,

basuras, energía y biodiversidad, lo que indica actitudes

proambientales sólidas e integrales. En la Figura 2 se presentan los

resultados del análisis de conglomerados.

Figura 2. Perfiles actitudinales ambientales por grupo identificado mediante análisis de conglomerados jerárquico

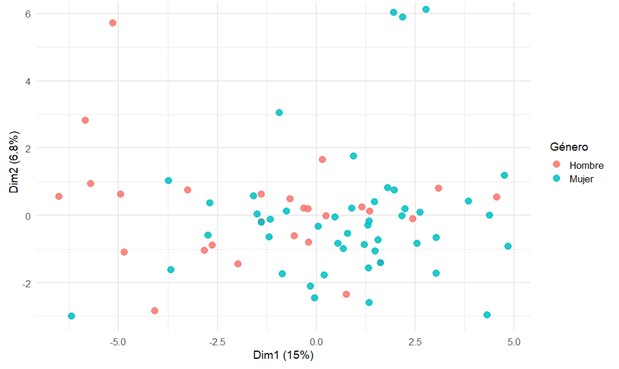

Además, se realizó un análisis de componentes principales (PCA). La

dimensión 1 (Dim1) explica el mayor porcentaje de la varianza (15%) en

las actitudes ambientales, mientras que la dimensión 2 (Dim2)

representa una dimensión ortogonal (independiente) que explica una

menor parte de la varianza (6.8%). En conjunto ambas variables explican

aproximadamente el 22% de la variabilidad total de las respuestas de

las 50 aseveraciones. La Figura 3 muestra los resultados del análisis

PCA.

Figura 3. Distribución de estudiantes coloreados por género  Posteriormente, se realizó una prueba PERMANOVA con el

objetivo de evaluar si existe un efecto vinculado al género de los

participantes sobre las 5 dimensiones actitudinales propuestas por

Moreno et al. (2005). Para ello, se agruparon las aseveraciones del

instrumento siguiendo la clasificación de Fuentealba Cruz y Soto

Troncoso (2016). El resultado fue estadísticamente significativo

(pseudo-F = 7.21, p< 0.001, R2 = 0.09), lo que indica que el género

influye globalmente en las actitudes ambientales. Además, se realizó

una prueba de análisis univariado (ANOVA) para identificar las

diferencias más marcadas según género, encontrando diferencias

significativas en cuatro de las cinco categorías. Únicamente en la

categoría asociada a la información no se encontraron diferencias

significativas, lo que sugiere que el conocimiento ambiental es

percibido de forma similar por todos los estudiantes, pero difieren en

las implicancias personales y sociales que otorgan problemas

ambientales. En la Tabla 3 se presentan los resultados.

Tabla 3. Resultados de la prueba PERMANOVA y ANOVAs univariadas por dimensión actitudinal según género

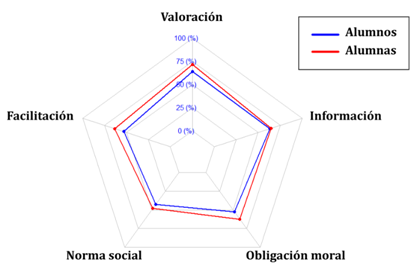

Por último, se

elaboró un gráfico de radar para representar el perfil actitudinal

promedio de los participantes según género considerando las cinco

dimensiones propuestas por Moreno et al. (2005): valoración,

facilitación, norma social, obligación moral e información. Los

resultados sugieren, en concordancia con la prueba PERMANOVA, que las

alumnas exhiben en promedio actitudes proambientales más fuertes,

particularmente en componentes normativos y en la percepción de

facilitación para actuar ambientalmente. En la Figura 4 se presentan

los resultados.

Figura 4. Comparación de perfiles actitudinales ambientales por género en cinco dimensiones psicosociales  DISCUSIÓN Los resultados

de este estudio muestran actitudes hacia problemáticas ambientales

específicos son principalmente positivas, con diferencias

significativas entre géneros. En este sentido, las alumnas manifiestan

mayores niveles de actitudes proambientales en dimensiones como la

valoración y obligación moral. Esta tendencia es coincidente con los

hallazgos reportados en la literatura internacional, al encontrar

actitudes proambientales generalmente positivas, y particularmente más

altas en las alumnas (Fernández-Manzanal et al., 2007; Köse et al.,

2011; Pérez Franco et al., 2018). En relación con los ítems con mayor

acuerdo entre todos los estudiantes destacan las categorías que

involucran aseveraciones sobre la energía, la gestión de residuos y

contaminación, mientras que las categorías vinculadas a espacios,

reciclaje y ruido representan los menores niveles de acuerdo.

En relación con las diferencias de género frente a las actitudes proambientales, un estudio de Ramstetter y Habersack (2019), al analizar las actitudes proambientales entre parlamentarias y parlamentarios, no encontraron diferencias significativas en términos de opinión pública y apoyo a causas y regulaciones ambientales, pero sí al momento de votar: las parlamentarias votan con mayor frecuencia a favor de políticas ambientales (Clements, 2012). De acuerdo con los autores, esto podría deberse a que las personas del género femenino sienten mayor compromiso con valores como el cuidado, el altruismo y preocupación por la seguridad. Al respecto, un estudio de Lee et al. (2013), encontró que las personas del género femenino tienen puntajes altruistas y biosféricos más altos, lo que sugiere que las tienden a preocuparse más por los otros y por bienestar del ecosistema que por los beneficios propios. Asimismo, destacaron que las normas sociales juegan un rol más preponderante en las personas del género femenino, aunque los autores mencionan que esta situación no siempre se traduce en acciones concretas (Lee et al., 2013). Por cierto, es importante señalar que el género no es solo una categoría biológica; más bien se refiere a una construcción social que influye en cómo se perciben y enfrentan los problemas socioambientales (Connell, 2020). Desde esta perspectiva, las diferencias observadas en las actitudes proambientales en este estudio no solo se explican por la condición de ser hombre o mujer, sino por los roles de género que han sido históricamente asignados. Es habitual que la socialización de género suele vincular las responsabilidades de cuidado, la sensibilidad social y la preocupación por el bienestar colectivo con personas del género femenino, lo que podría contribuir a una mayor predisposición hacia actitudes proambientales (Zelezny et al., 2000). Regresando a los resultados de nuestro estudio, al observar los resultados del análisis de componentes principales, si bien las alumnas tienden a ubicarse predominantemente hacia la derecha de la primera dimensión (Dim1), lo que sugiere mejores actitudes ambientales, existe una superposición no menor entre ambos géneros. Esto podría indicar que, si bien existen diferencias, éstas no son lo suficientemente marcadas como para definir clústeres exclusivos. Por ello, no es posible hablar directamente de una actitud proambiental “fragmentada”, sino más bien de tendencias. Tanto Fuentealba Cruz y Soto Troncoso (2016), como Fuentealba-Cruz et al. (2024), coinciden al señalar que las mayores diferencias se presentan en dimensiones del ámbito personal como la valoración o la obligación moral. En nuestro estudio, las diferencias se observaron en todas las dimensiones, excepto información. En este sentido, una estrategia de mitigación de este hecho podría centrarse en el fortalecimiento de estas dimensiones, principalmente facilitación y obligación moral. En concreto se pueden fortalecer actitudes tales como no dejar correr el agua de la llave innecesariamente, la valoración de los bosques nativos como proveedores de servicios ecosistémicos o incluso evaluar por qué es importante la fiscalización medioambiental. Estas actividades son algunos ejemplos en concordancia con las dimensiones con actitudes proambientales más descendidas, y que podrían implementarse con el propósito de mitigar —al menos en parte— las diferencias observadas. No obstante, estas indicaciones deben tomarse con cautela. La presente investigación presenta algunas limitaciones tales como haberse aplicado en un único momento y no haber considerado dentro de los análisis factores tales como el nivel socioeconómico o contexto escolar de los estudiantes. Además, el instrumento de Moreno et al. (2005), a pesar de encontrarse validado y presentar un alto nivel de consistencia interna, podría requerir ajustes culturales menores, tales como modificaciones a ciertas palabras como “grifo” o “coche” que pueden provocar confusiones en los escolares menos relacionados con terminología propiamente española. Por último, futuros e3studios podrían enfocarse en realizar evaluaciones longitudinales para determinar cómo cambian las actitudes con la edad y cómo pueden mitigarse las diferencias de género que hemos evidenciado. Por ejemplo, el estudio de Fuentealba Cruz y Soto Troncoso (2016), encontró que a mayor edad disminuyen las actitudes proambientales, principalmente en ámbitos de valoración y obligación moral. Los estudiantes de mayor edad presentan actitudes menos positivas, principalmente en dimensiones como información y facilitación. Asimismo, dado el contexto educativo chileno es necesario integrar establecimientos urbanos y rurales, así como públicos y privados, considerar factores socioeconómicos, formación inicial docente (Arias et al., 2023), y potenciales dificultades para su ejecución (Neira Morales et al., 2021). Además, sería pertinente que futuras investigaciones incorporen intervenciones didácticas dirigidas a mejorar dimensiones descendidas como normal social o facilitación. Por ejemplo, un estudio de Arroyo-Ñahui et al. (2024), encontró que las actitudes proambientales vinculadas al reciclaje mejoraban significativamente luego de un periodo escolar breve, particularmente en las dimensiones cognitiva, afectiva y conativa. Estos resultados sugieren que el uso de diferentes estrategias didácticas y el contexto educativo son clave para activar distintos componentes actitudinales proambientales (Meza Opazo et al., 2021; Neira Morales, 2021; Castillo-Cabezas & Mackedanz, 2025). CONCLUSIONES De acuerdo con

el objetivo planteado, se encontraron actitudes proambientales

mayoritariamente positivas en estudiantes de educación media, con

diferencias significativas según género. Las alumnas manifiestan

actitudes proambientales significativamente más altas que sus

compañeros de clase. Estos hallazgos sugieren que el género incide de

forma global en la configuración actitudinal frente a problemas

ambientales específicos. Más aún, las alumnas representan

consistentemente un perfil actitudinal superior en todas las

dimensiones, especialmente en facilitación, normal social y valoración.

A partir de estos resultados se puede afirmar que las actitudes

ambientales no son homogéneas, por lo que es necesario que esta

variable se considere al momento de planificar intervenciones

educativas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Arias Rodríguez,

V., Bahamondes Carrión, B., Briones Medina, F., Mardónez Lazo, C.,

& Bahamondes Quezada, G. (2023). Didácticas específicas en la

formación de profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación de

la Universidad Católica del Maule. Convergencia Educativa, 14, 42-50. https://doi.org/10.29035/rce.14.42

Datos de correspondenciaArroyo-Ñahui, M. F., Condori-De la Cruz, W. C., & Condor-Salvatierra, E. J. (2024). Impacto de la Estrategia de las 3R's en la actitud ambiental de estudiantes secundarios. Revista Alfa, 8(24), 898-915. https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v8i24.312 Atav, E., Altunoğlu, B. D., & Sönmez, S. (2015). The determination of the environmental attitudes of secondary education students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 1391-1396. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.765 Castillo-Cabezas, M. C., & Mackedanz, L. F. (2025). Interacción entre los componentes del conocimiento pedagógico del contenido en la enseñanza de las ciencias: Revisión de la producción académica. Convergencia Educativa, 17, 29-49. https://doi.org/10.29035/rce.17.29 Clements, B. (2012). The sociological and attitudinal bases of environmentally-related beliefs and behavior in Britain. Environmental Politics, 21 (6), 901–921. http://doi.org/10.1080/09644016.2012.724215 Connell, R. (2020). Gender: In world perspective. John Wiley & Sons. DeVellis, R. F., & Thorpe, C. T. (2021). Scale development: Theory and applications. Sage publications. Dunlap, R. E., & Van Liere, K. D. (1978). The “new environmental paradigm”. The journal of environmental education, 9(4), 10-19. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1978.10801875 Fernández‐Manzanal, R., Rodríguez‐Barreiro, L., & Carrasquer, J. (2007). Evaluation of environmental attitudes: Analysis and results of a scale applied to university students. Science Education, 91(6), 988-1009. https://doi.org/10.1002/sce.20218 Fuentealba Cruz, M., & Retamal Morales, J. (2015). Diagnóstico del nivel de conocimientos y valoración de los efectos de la contaminación atmosférica por material particulado en estudiantes de Enseñanza Media de la Región del Maule. UCMaule, 49, 23-40. https://revistaucmaule.ucm.cl/article/view/23 Fuentealba Cruz, M., & Soto Troncoso, L. (2016). Valoración actitudinal frente a temas ambientales. Luna azul, (43), 448-467. https://doi.org/10.17151/luaz.2016.43.19 Fuentealba-Cruz, M. I., Quirós-López, D. I., Marchant-Fuentes, C. I., & Ariza-Bareño, Y. (2024). Intervención didáctica para la enseñanza de contaminación atmosférica por material particulado. Formación universitaria, 17(4), 163- 174. http://dx.doi.org/10.4067/s0718-50062024000400163 George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4.ª ed.). Allyn & Bacon. He, X., Hong, T., Liu, L., & Tiefenbacher, J. (2011). A comparative study of environmental knowledge, attitudes and behaviors among university students in China. International Research in Geographical and Environmental Education, 20(2), 91-104. https://doi.org/10.1080/10382046.2011.564783 Hines, J. M., Hungerford, H. R., & Tomera, A. N. (1987). Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: A meta-analysis. The Journal of environmental education, 18(2), 1-8. https://doi.org/10.1080/00958964.1987.9943482 Köse, S., Gencer, A. S., Gezer, K., Erol, G., & Bilen, K. (2011). Investigation of undergraduate students’ environmental attitudes. International Electronic Journal of environmental education, 1(2), 85-96. https://dergipark.org.tr/en/pub/iejeegreen/issue/7904/104025 Lee, E., Park, N. K., & Han, J. H. (2013). Gender difference in environmental attitude and behaviors in adoption of energy-efficient lighting at home. Journal of Sustainable development, 6(9), 36. http://doi.org/10.5539/jsd.v6n9p36 Martínez Castro, J., & Velásquez Rodríguez, C. A. (2020). La validez de escalas NEP-R y ECS para medir comportamiento y preocupación ambiental en estudiantes del CUNSURORI, USAC. Revista Naturaleza, Sociedad Y Ambiente, 7(1), 37–48. https://doi.org/10.37533/cunsurori.v7i1.50 Meza Opazo, D. A., Garrido Ibáñez, C. B., Álvarez Silva, A. M., & Ariza Bareño, A. Y. (2021). Estudio exploratorio sobre nociones de ciencias de profesores/as en formación de una carrera de pedagogía en ciencias con mención en física, química y biología. Convergencia Educativa, 10-extra, 74-87. https://doi.org/10.29035/rce.s10.74 Miranda, A., Altamirano, A., Cayuela, L., Lara, A., & González, M. (2017). Native forest loss in the Chilean biodiversity hotspot: revealing the evidence. Regional Environmental Change, 17(1), 285-297. https://doi.org/10.1007/s10113-016-1010-7 Moreno, M., Corraliza, J. A., & Ruiz, J. P. (2005). Escala de actitudes ambientales hacia problemas específicos. Psicothema, 17(3), 502-508. https://reunido.uniovi.es/index.php/PST/article/view/8356 Neira Morales, J. C. R. (2021). La experimentación en ciencias naturales como estrategia de alfabetización científica. UCMaule, 60, 102-116. https://doi.org/10.29035/ucmaule.60.102 Neira Morales, J. C., Miño González, L. P., & Fuentealba Cruz, M. I. (2021). Aproximación a las dificultades para la ejecución de trabajos prácticos de laboratorio de biología en educación media. Convergencia Educativa, 10-extra, 24-33. https://doi.org/10.29035/rce.s10.24 Pérez-Franco, D., de Pro-Bueno, A., & Pérez-Manzano, A. (2018). ¿Cambian las actitudes ambientales en la educación secundaria? Un estudio diagnóstico con alumnos de Secundaria de la Región de Murcia. Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, 15(3), 3501. http://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2018.v15.i3.3501 Ramstetter, L., & Habersack, F. (2019). Do women make a difference? Analysing environmental attitudes and actions of Members of the European Parliament. Environmental Politics, 29(6), 1063–1084. https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1609156 Rubin, D. (1976). Inference and missing data. Biometrika, 63(3), 581-592. https://doi.org/10.1093/biomet/63.3.581 Sampieri, R., Fernádez, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. (6.ª ed.). McGraw-Hill. Sánchez Flores, E., Olivares, B. O., Vinuenza Chérrz, R., & Serrano Rodríguez, R. (2024). Are we doing enough to understand our relationship with the environment? A bibliometric analysis of the instruments that evaluate pro-environmental behavior. Sustainable Development, 32(6) 6555–6578. https://doi.org/10.1002/sd.3023 Stern, P. C., Dietz, T., & Kalof, L. (1993). Value orientations, gender, and environmental concern. Environment and behavior, 25(5), 322-348. https://doi.org/10.1177/0013916593255002 Stern, P. C. (2000). New environmental theories: toward a coherent theory of environmentally significant behavior. Journal of social issues, 56(3), 407-424. https://doi.org/10.1111/0022-4537.00175 Torres Rivera, L., Mesina Calderón, N., Salamanca Salazar, B., & Sepúlveda Sepúlveda, C. (2016). Efectos de la enseñanza interdisciplinaria en la educación ambiental sobre los conocimientos, valores y actitudes ambientales de estudiantes de segundo ciclo básico (Los Ángeles, Región del Biobío, Chile). Revista Complutense de Educación, 27(3), 1139-1155. http://dx.doi.org/10.5209/rev_RCED.2016.v27.n3.47551 Van Liere, K. D., & Dunlap, R. E. (1981). Environmental concern: Does it make a difference how it's measured? Environment and behavior, 13(6), 651-676. https://doi.org/10.1177/0013916581136001 Vázquez, Á., & Manassero, M. A. (2005). Actitudes de los jóvenes en relación con los desafíos medio-ambientales. Infancia y aprendizaje, 28(3), 309-327. https://doi.org/10.1174/0210370054740269 Vázquez, Á. & Manassero, M. A. (2009). La relevancia de la educación científica: actitudes y valores de los estudiantes relacionados con la ciencia y la tecnología. Enseñanza De Las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias didácticas, 27(1), 33–48. https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.3661 Weigel, R., & Weigel, J. (1978). Environmental concern: The development of a measure. Environment and behavior, 10(1), 3-15. https://doi.org/10.1177/0013916578101001 Zelezny, L. C., Chua, P. P., & Aldrich, C. (2000). New ways of thinking about environmentalism: Elaborating on gender differences in environmentalism. Journal of social issues, 56(3), 443-457. https://doi.org/10.1111/0022-4537.00177 Zúñiga-Venegas, L., Saracini, C., Pancetti, F., Muñoz-Quezada, M., Lucero, B., Foerster, C., & Cortés, S. (2021). Exposición a plaguicidas en Chile y salud poblacional: urgencia para la toma de decisiones. Gac Sanit, 35(5):480–487. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.04.020

Neira Morales, Juan Carlos Roberto Magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales Universidad Católica del Maule Talca, Chile ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1332-9919 correo electrónico: juan.neira@alumnos.ucm.cl

|