|

Convergencia Educativa, (18), julio-diciembre, 2025. ISSN: 0719-3351 |

|

Brecha de género en Alfabetización Transmedia de estudiantes de Comunicación del Centro Occidente de México

Gender Gap in Transmedia Literacy Among Communication Students from Central-Western Mexico

Lacuna de Gênero na Alfabetização Transmídia entre Estudantes de Comunicação do Centro-Oeste do México

Rivera-Cervantes, B., & Cruz-García, L. (2025). Brecha de género en

Alfabetización Transmedia de estudiantes de Comunicación del Centro

Occidente de México. Revista Convergencia Educativa, (18), 1-18. https://doi.org/10.29035/rce.18.1

[Recibido: 16 abril, 2025 / Aceptado: 15 agosto, 2025] RESUMEN

Con el objetivo de identificar la brecha de género en la alfabetización

transmedia entre las y los estudiantes de Comunicación del Centro

Occidente de México, a partir de la falta de estudios sobre las

diferencias de género en estas competencias, se aplicó una encuesta a

208 estudiantes de cuatro universidades, mediante su comparación en las

dimensiones, cognitiva (saber), pragmática (hacer) y emocional

(valorar) de la alfabetización transmedia. El análisis estadístico

incluyó la prueba U de Mann-Whitney y los resultados revelan que, si

bien no existen diferencias estadísticamente significativas en la

autopercepción del conocimiento (dimensión cognitiva), ni en la

valoración de las competencias (dimensión emocional), sí se identificó

una brecha significativa en la dimensión pragmática. Específicamente,

los estudiantes hombres reportan una mayor frecuencia en la producción

e interacción transmedia (hacer). En contraste, las estudiantes

mujeres, a pesar de practicar estas habilidades con menor frecuencia,

les atribuyen una mayor importancia para su futuro desempeño

profesional. El estudio concluye en la necesidad de implementar

estrategias pedagógicas con perspectiva de género que fomenten la

participación académica práctica y equitativa para que las mujeres

comunicadoras tengan mejores oportunidades de inserción laboral.

Palabras clave: Competencia digital; Mujer estudiante; Enseñanza superior; Comunicación.

1 Universidad de Colima, Facultad de Letras y Comunicación, México.

https://orcid.org/0000-0001-8712-2972,

riverap@ucol.mx.

2 Universidad de Colima, Facultad de Economía, México. https://orcid.org/0000-0002-6541-6491, lcruz9@ucol.mx. ABSTRACT With the aim of

identifying the gender gap in transmedia literacy among Communication

students from the Central West region of Mexico, and in light of the

lack of studies on gender differences in these competencies, a survey

was conducted with 208 students from four universities. The survey

compared students in the cognitive (knowing), pragmatic (doing), and

emotional (valuing) dimensions of transmedia literacy. Statistical

analysis included the Mann-Whitney U test, and the results revealed

that while there are no statistically significant differences in the

self-perception of knowledge (cognitive dimension) or in the valuation

of competencies (emotional dimension), a significant gap was identified

in the pragmatic dimension. Specifically, male students reported a

higher frequency of transmedia production and interaction (doing). In

contrast, female students, although they practice these skills less

frequently, assign them greater importance for their future

professional performance. The study concludes by highlighting the need

to implement gender-sensitive pedagogical strategies that promote

practical and equitable academic participation, so that women in

communication have better opportunities for job placement.

Key words: Digital competence; Female student; Higher education; Communication. RESUMO Com o objetivo

de identificar a lacuna de gênero na alfabetização transmídia entre

estudantes de Comunicação da região Centro-Oeste do México, e

considerando a escassez de estudos sobre as diferenças de gênero nessas

competências, foi aplicada uma pesquisa com 208 estudantes de quatro

universidades. A comparação foi feita nas dimensões cognitiva (saber),

pragmática (fazer) e emocional (valorizar) da alfabetização transmídia.

A análise estatística incluiu o teste U de Mann-Whitney, e os

resultados revelaram que, embora não haja diferenças estatisticamente

significativas na autopercepção do conhecimento (dimensão cognitiva)

nem na valorização das competências (dimensão emocional), foi

identificada uma lacuna significativa na dimensão pragmática.

Especificamente, os estudantes do sexo masculino relataram uma maior

frequência na produção e interação transmídia (fazer). Em contraste, as

estudantes do sexo feminino, apesar de praticarem essas habilidades com

menor frequência, atribuem a elas maior importância para seu futuro

desempenho profissional. O estudo conclui destacando a necessidade de

implementar estratégias pedagógicas com perspectiva de gênero que

promovam uma participação acadêmica prática e equitativa, para que as

mulheres comunicadoras tenham melhores oportunidades de inserção no

mercado de trabalho.

Palavras chave:

Competência digital; Estudante mulher; Ensino superior; Comunicação.

INTRODUCCIÓN El estudio de

la interacción de los jóvenes con la tecnología es una tarea constante

ante la innovación de las prácticas comunicativas de este grupo etario.

Ante ello, en la formación de comunicadores en el ámbito universitario

identificar la existencia de habilidades de alfabetización transmedia

desde el conocimiento, las prácticas y su valoración, como prioridad

para los estudiantes, se convierte en una necesidad si se desea

participar de manera significativa en estos nuevos entornos

comunicativos, desde la enseñanza universitaria como lo requiere el

campo profesional del comunicador.

La teoría de la cultura participativa de Henry Jenkins (2008), explica que en la era digital las audiencias cobran un nuevo rol, a diferencia del uso de los medios de comunicación masiva tradicionales, al crear y expandir contenidos digitales en narrativas co-creadas en múltiples plataformas y medios, término que el propio Jenkins (2008) y Scolari (2016) denominan narrativas transmedia en tiempos de convergencia mediática, al permitir que la audiencia siga y retroalimente las distintas partes de una narrativa en distintos soportes y plataformas. Para el desarrollo de estas habilidades y, eventualmente, competencias, por parte de las audiencias, resulta indispensable aprovechar los entornos digitales colaborativos, ya que muchas de estas habilidades, comúnmente desarrolladas en los adolescentes y jóvenes, no han requerido de su enseñanza formal en el aula (Scolari, 2016), y en ocasiones, el profesorado tradicional desconoce estas prácticas extraescolares, conocidas como alfabetización transmedia (Scolari, 2018). La definición conceptual de la alfabetización transmedia ha sido analizada por diferentes autores, principalmente, Scolari (2016) y Scolari et al. (2019) quienes aseguran que los jóvenes estudiantes tienen la capacidad para producir y consumir contenido digital, el cual comparten en diferentes plataformas y redes sociales, llamados prosumidores y que lo hacen de forma crítica y reflexiva, sin embargo, Pérez-Velasco (2023), a través de una revisión del estado del arte estudió, entre otras categorías, la concepción del estudiante cuando se trabaja la alfabetización transmedia. Uno de sus hallazgos fue que, a diferencia de lo que Scolari et al. (2019) afirman y por la revisión documental, la mayoría de los estudiantes-usuarios no aplican la reflexión o el pensamiento crítico cuando socializan digitalmente, y su papel en sí es de prosumidor-replicante, probablemente por ese deseo de participar en la cultura de la inmediatez, sin cuestionar las fuentes o la calidad informativa que se comparte. En el campo profesional del comunicador persisten estigmas respecto al rol que deben desempeñar los egresados, delimitándolos a la tradicional y simple producción de contenidos audiovisuales, no obstante, las capacidades de los jóvenes de hoy van más allá de eso al ser aprendices empíricos de las tecnologías de información y comunicación (incluso con la incorporación de la inteligencia artificial generativa), aunque eso no asegura que el uso de estas tecnologías se realice de manera estratégica, con objetivos que promuevan el pensamiento crítico o la reflexión tanto en los productores de dichos contenidos como en los consumidores. Chávez Murga (2022) identificó que, en la práctica, el perfil profesional del comunicador carece de pensamiento crítico y que se requiere que las instituciones de educación superior enfoquen su labor en ello, ya que, como menciona la autora, en el ámbito profesional el comunicador debe contar con capacidad para adaptarse a la convergencia tecnológica y sin pensamiento crítico, sus conocimientos serán insuficientes para sobresalir. A la situación ya descrita le acompaña otro factor. La desigualdad de género identificada en cargos directivos en el campo profesional de la comunicación, situación examinada en España por Moreno Fernández et al. (2022), en la que identificaron que persiste, en las mujeres que laboran en empresas de comunicación, el desequilibrio entre la vida personal y profesional, porque en sus organizaciones no se generan oportunidades de apoyo para las mujeres. En ese sentido, para la mujer comunicadora no sería suficiente con tener capacidades específicas y genéricas para ejercer la comunicación profesionalmente, sino que tendría que abatir, todavía más desigualdades, si no está preparada académicamente con conocimientos, habilidades procedimentales y axiológicas desde su formación universitaria. Una de las características expresadas en los perfiles de egreso del licenciado en Comunicación en México es el contar con pensamiento crítico y, por supuesto, el dominio de diferentes lenguajes, como el audiovisual, necesario para comunicar transmedialmente, sin embargo, existen muchas otras habilidades que se requieren para desarrollar la alfabetización transmedia, como la gamificación, al ser parte de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que otorgan habilidades para la resolución de problemas (Calbacho Contreras et al., 2021). Para Lugo Rodríguez (2022) el sujeto que practica la transmedialidad es un agente que se autoevalúa en su actuación por el ecosistema digital y en función de la colaboración con otros, por ende, se requiere de autoconciencia además de otras habilidades específicas. Aun así, la medición de la alfabetización transmedia se ha realizado mediante indicadores diversos con los que se espera se desarrollen habilidades y/o competencias en las juventudes. En ese tenor, Lugo Rodríguez (2022) nombra a estas como capacidades y recupera seis de ellas, a partir de un estado del arte minucioso que recuperó en su momento desde 2005, particularmente en casos de adolescentes. Las capacidades son: involucramiento en comunidades de práctica; saber cómo ejercer distintos roles en estas comunidades; transferencia “de competencias de comunicación efectiva aprendida en distintos contextos” (p. 125); gestión de la aplicación correcta de derechos de autor de los contenidos creados y empleados; conciencia de implicaciones éticas y ciudadanas; gestión de identidad digital con prácticas seguras y manejo responsable de los datos personales (Lugo Rodríguez, 2022). Lugo Rodríguez (2022) también explica que se pueden generar estrategias de comunicación en proyectos transmedia educativos, los cuales deben diseñarse con una aproximación constructivista y así desarrollar capacidades en sujetos transmediados. Por ello, sería de esperar que los estudiantes de comunicación desarrollaran habilidades transmediales durante su trayecto formativo, ya que es evidente el constante cambio en la socialización y en el proceso mismo de comunicación que la esfera digital promueve y el analizar la pertinencia de los programas educativos en Comunicación es, también una necesidad de actualización pedagógica. Lo es, aún más, si se espera que el comunicador deje de ser percibido, como un ser carente de conciencia sobre la tecnología y, por el contrario, se apueste por una alfabetización transmedia crítico social que el mundo demanda (Pérez-Velasco, 2023). A lo anterior se agrega el análisis de la pertinencia de los programas de comunicación en las universidades, ya que, con los cambios e implicaciones en el dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la producción de contenidos audiovisuales, los perfiles profesionales también están cambiando, aunque las implicaciones culturales de género, no, ya que, al ampliarse el campo profesional de las y los comunicadores en el ámbito de la tecnología, pareciera ser suficiente para la empleabilidad de las mujeres, ya que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del tercer trimestre de 2023, en México, existe el doble de hombres que mujeres egresados de carreras vinculadas a las TIC, y las desigualdades se amplían en el ámbito laboral, ya que por cada mujer contratada en este campo hay casi seis hombres (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2024). En este contexto es importante identificar si en la formación universitaria las estudiantes de comunicación cuenta con capacidades que les permitan afrontar su vida profesional (Mendieta Pineda et al., 2024) de manera más autónoma que los hombres, ya que, como bien mencionan las autoras, “las circunstancias de carácter económico, social y político, inequitativas dentro de una sociedad, han dado a las mujeres una vida humana inequitativa” (p. 117), aseveración que realizan en sus conclusiones, gracias a una revisión de la teoría del desarrollo humano desde el enfoque de capacidades de Martha Nussbaum (2012). De un listado de 10 capacidades que se considera deben tener las mujeres, Nussbaum (2012) resalta la importancia de “utilizar los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de un modo verdaderamente humano, un modo formado y cultivado por una educación adecuada que incluya […] la alfabetización y la formación” (Cit. en Mendieta Pineda et al., 2024, p. 111). Por todo lo anterior, se realizó un estado del arte sobre casos de medición de la alfabetización transmedia en el ámbito universitario y se dio prioridad a los estudios aplicados en estudiantes de comunicación y de periodismo (Rivera Cervantes, 2022), cuyos resultados recientes arrojaron datos específicos únicamente en España con Giraldo-Luque et al. (2020) y Grandío-Pérez (2016) por lo cual en el estado de la cuestión no se identificaron estudios aplicados con estas características en México. En ese sentido, se estableció el objetivo de identificar las capacidades de alfabetización transmedia, en su dimensión del saber, del hacer y del ser de un comunicador profesional, desde la comparación estadística de la percepción de las y los estudiantes de Comunicación de cuatro universidades de la Región Centro Occidente de México, para promover una práctica profesional de la comunicación más equitativa y visibilizar las desigualdades de género en la formación universitaria. MÉTODOS Bajo un enfoque

cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y de alcance

descriptivo, se aplicó una encuesta mediante un cuestionario de Google

Forms en cuatro programas de licenciatura en Comunicación bajo ese

nombre, dos en universidades públicas y en dos privadas; la Universidad

de Colima y en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en su programa

de Comunicación Corporativa Estratégica, así como en la Universidad

Vasco de Quiroga, Campus Morelia y la Universidad Iberoamericana,

Campus León; instituciones ubicadas en la Región Centro Occidente de

México y que al tener perfiles de egreso similares en los que no se

expresaban contenidos explícitos sobre aprendizaje o enseñanza de

narrativas transmedia fueron susceptibles para ser elegidas al cumplir

con los criterios de selección de la muestra del estudio.

El instrumento se diseñó con 11 indicadores tomados de Ferrés y Piscitelli, (2012); Grandío-Pérez (2016); Scolari (2013); Atarama-Rojas y Requena Zapata (2018); González-Martínez et al. (2018); y Giraldo-Luque et al. (2020) y se midió bajo tres dimensiones propuestas por Scolari (2016), la cognitiva, que para esta pesquisa estaba vinculada al saber del comunicador; la pragmática, del hacer del mismo; y la emocional, para determinar la valoración de estas habilidades en un comunicador profesional. La metodología sobre el diseño y la validación del instrumento, realizado con la prueba Delphi con apoyo de expertos, puede consultarse en Rivera Cervantes, (2024). A través de un muestreo no probabilístico por conveniencia, participó el 52.52% de la matrícula de los cuatro programas educativos mencionados, equivalente a una muestra de 208 estudiantes de una población de 396 personas. La selección de las y los participantes se realizó con ayuda de reclutadores en cada una de las universidades. Participó el 39.4% de los hombres y el 60.4% de mujeres, al ser estas últimas la mayoría de la matrícula (Rivera Cervantes, 2024). La sistematización de los datos se realizó con análisis estadístico con el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Para realizar el análisis de datos se inició el proceso con la validación de la estructura interna del cuestionario al organizar los ítems en constructos que presentaran coherencia interna. En ese sentido, se llevó a cabo un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) para cada una de las tres escalas del instrumento: Conocimiento (dimensión cognitiva), Frecuencia (dimensión pragmática) y Valoración (dimensión emocional), las cuales serán explicadas más adelante. De acuerdo con Yela (1996), el Análisis Factorial se presenta como una de las herramientas más eficaces cuando se trata de validar la estructura interna de un cuestionario. Y es que, en este proceso, no solo se trata de observar las respuestas, sino de realizar un análisis más significativo de las funciones y procesos subyacentes que el instrumento busca medir. Por ende, el objetivo principal de este análisis es identificar las unidades funcionales, al ser este un concepto que podría compararse con grupos de procesos que, aunque aparentemente pudieran ser distintos, también pueden mostrar patrones de variaciones simultáneas. Esto se logra a través de la correlación entre las respuestas de los distintos ítems. El fin principal que persigue este tipo de enfoque estadístico se centra en encontrar esas dimensiones comunes de variación, es decir, un tipo de constelaciones de respuestas que, al agruparse, permiten entender mejor los factores que subyacen. En otros términos, lo que se busca es asignar sentido a las respuestas, dándoles una organización que recupere las construcciones que se pronostican. Con esta técnica se logra una estructura más simple como parte del ejercicio estadístico para lograr el agrupamiento de los ítems de manera más clara y precisa, a fin de que recojan aquellas dimensiones que realmente importan; aquellas que cuenten con un peso significativo. Al final del proceso, la interpretación que se hace de todos y cada uno de estos factores no solamente permite obtener una visión más precisa y exacta de lo que realmente mide el cuestionario, sino que, además, hace más asequible la tarea de entender cuáles construcciones teóricas se pretenden evaluar con el mismo. Para el tratamiento de los datos se empleó el entorno Python mediante Google Colab, utilizando principalmente las librerías pandas para la manipulación de datos, así como scikit-learn y factor analyzer para la ejecución de los análisis estadísticos. RESULTADOS En este

apartado se presenta, primeramente, el procedimiento y los resultados

de pruebas estadísticas y, posteriormente, los resultados de

frecuencias y porcentajes de cada indicador medido, diferenciados entre

hombres y mujeres.

Mediante el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) se tuvo como objetivo, en primera instancia, validar la estructura interna del cuestionario y, en segundo lugar, reducir la dimensionalidad de los datos agrupando las 36 preguntas en un número menor de factores o constructos coherentes. Este procedimiento se realizó de forma independiente para cada una de las tres escalas del instrumento. Respecto a las pruebas de adecuación de los datos, las comprobaciones se llevaron a cabo calculando dos pruebas habituales: el índice KMO de Kaiser-Meyer-Olkin para comprobar la adecuación del tamaño de la muestra, así como la prueba de esfericidad de Bartlett para garantizar que las variables estaban suficientemente correlacionadas como para poderse agrupar. Los resultados fueron correctos en todas las dimensiones. La que resaltó fue la de Conocimiento, ya que los datos resultaron ser altamente favorables para el proceso de factorización (KMO = 0.94; Prueba de Bartlett, χ² (120) = 1712.77, p < .001), lo que indica que los datos eran adecuados para la factorización (véase Tabla 1). Posteriormente, con el objetivo de analizar las diferencias entre hombres y mujeres, se utilizaron las puntuaciones medias de los factores obtenidos y se realizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Paralelamente, se calculó la correlación biserial de rango (r) como indicador del tamaño del efecto en aquellos resultados que fueron significativos. Tabla 1. Adecuación de la muestra para el Análisis Factorial

Nota: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos

de la aplicación de un cuestionario aplicado a 208 estudiantes de

cuatro programas de licenciatura en Comunicación de la Región Centro

Occidente de México. Resultados del análisis de adecuación muestral

para cada una de las tres escalas del instrumento.

El método de

extracción de factores se elaboró en su primera fase como primer método

de extracción de mínimos residuos (minres), el cual terminó por ser

erróneo, ya que el análisis de la estructura factorial reveló un

problema de multicolinealidad severa, mismo que fue evidenciado por una

matriz de correlaciones numéricamente singular, lo que indica

redundancia entre varias preguntas por su grado de correlacionalidad.

Ante ello, se decidió recurrir a un segundo método de extracción más

robusto, como el Análisis de Componentes Principales (PCA, por sus

siglas en inglés), dado que este método es inmune a este tipo de

problemas, además de ser una técnica estándar y validada para esta

clase de procedimientos de disminución de la dimensionalidad de los

datos.

Para la determinación del número de factores y rotación se aplicó el criterio de Kaiser (regla del autovalor > 1) para determinar el número de factores a retener de la escala en concreto. Una vez completada, se procedió a realizar una rotación de la matriz de factores, generando una rotación oblicua Promax. Se optó por una rotación oblicua en lugar de una ortogonal (como Varimax) porque, en términos teóricos, permite esperar que los factores de la alfabetización transmedia mantengan correlaciones significativas entre sí. Respecto a la interpretación y creación de puntuaciones se revisó la matriz de cargas factoriales rotada. Se asignó a cada ítem el factor en el que la carga factorial era la más elevada, considerando la carga significativa superior a 0.40. De esta agrupación surgieron nuevas variables compuestas como puntuaciones medias de los ítems pertenecientes a cada factor. Estas nuevas variables fueron las que se utilizaron en las posteriores pruebas de comparación de grupos. Una vez obtenidas las puntuaciones compuestas de las dimensiones factoriales, se pasó a la fase del análisis inferencial cómo procedimiento para comprobar los resultados de los dos grupos de interés: hombres y mujeres. En la prueba de comparación de grupos y determinar si los resultados mostraban diferencias estadísticamente significativas entre los sexos se eligió la prueba U de Mann-Whitney. Acorde a Molina (2023), la prueba U de Mann-Whitney es un estadístico no paramétrico utilizado para probar la hipótesis de que dos variables aleatorias independientes, X e Y, con funciones de distribución de probabilidad acumulada continuas, provienen de la misma distribución de probabilidad. Se eligió esta prueba no paramétrica por dos razones fundamentales, la naturaleza de los datos, ya que al ser las puntuaciones derivadas de escalas de tipo Likert, no se garantiza que pudieran seguir una distribución normal, siendo esta una condición necesaria para las pruebas paramétricas como la t de Student. La segunda razón fue la independencia de las muestras, debido a que el diseño del estudio comparaba los dos subgrupos independientes de interés, los hombres y las mujeres. La prueba U de Mann-Whitney funciona ordenando todas las puntuaciones de los dos grupos de menor a mayor en una lista y, a partir de ahí, se compara la suma de los rangos de cada grupo; es decir, se comprueba si existen diferencias en la medida en la que los rangos de un grupo son, sistemáticamente, más altos o bajos que los del otro grupo y, por lo tanto, se determina si existe una diferencia real entre las poblaciones. En cuanto a la interpretación de los resultados, se estableció un nivel de significación (alfa) de α = .05; así, cualquier valor p resultante de la comparación de rangos por debajo de .05 debe considerarse como que existe una diferencia estadísticamente significativa; de esta manera se rechaza la hipótesis nula de que no existan diferencias entre los grupos. Para la medición del tamaño del efecto se realizó la correlación biserial de rango (r) sólo en los casos en que se detectara si existía una diferencia significativa y así complementar los resultados de significación. Este indicador permitiría cuantificar la magnitud de la diferencia observada y ver si se va más allá de la significación estadística. Una vez validado el instrumento mediante el Análisis Factorial Exploratorio (AFE), se procedió a comparar las puntuaciones de las dimensiones derivadas entre ambos sexos, para lo cual se utilizó la prueba U de Mann-Whitney. El AFE mostró una estructura consistente con dos factores en cada una de las tres escalas, y que se ha denominado de la siguiente forma: 1) Producción e Interacción, que aglutina competencias de creación de contenido además de gestión de la audiencia, y 2) Ética y Evaluación Crítica, que incluye las competencias de verificación, atribución y reflexión responsable. Los resultados de la comparación de grupos (véase Tabla 2) muestran que no existieron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en lo referente a la autopercepción de sus capacidades (escala de Conocimiento / dimensión cognitiva), ni en la valoración que les atribuyen a las competencias (escala de Valoración / dimensión emocional). En ambos casos, y para ambas dimensiones, los valores p fueron superiores a .05. Tabla 2. Resultados de la comparación por sexo utilizando la prueba de U de Mann-Whitney

Nota. Los valores de Tamaño de Efecto (r) son NaN debido a la

no disponibilidad de datos para el cálculo en estos factores. El valor

p indica la significancia de las comparaciones, y los valores de 0.05 o

menores se consideran estadísticamente significativos.

La única

diferencia estadísticamente significativa encontrada lo fue en la

escala de Frecuencia de Producción e Interacción (dimensión

pragmática), lo cual refleja que en esta dimensión los estudiantes

hombres indicaron realizar este tipo de actividades con más frecuencia

que las estudiantes mujeres (U = 6210.5, p = .014).

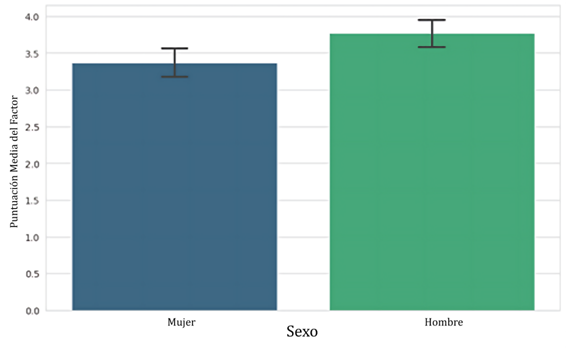

Como se detalla en la Figura 1, la puntuación media para los hombres en

este factor fue de 3.85 (DE = 0.98), mientras que para las mujeres fue

de 3.51 (DE = 1.15). No obstante, es fundamental destacar que el

cálculo del tamaño del efecto arrojó un valor de (r = -0.20), lo que,

según los estándares de Cohen (1988), indica que la magnitud de esta

diferencia es pequeña.

Figura 1. Puntuaciones medias por sexo de la dimensión pragmática (Frecuencia de Producción)  Al comparar las

puntuaciones de los factores entre ambos sexos, no se encontraron

diferencias significativas en las dimensiones Cognitiva (escala de

Conocimiento) y Emocional (escala de Valoración). Sin embargo, como se

observa en la Gráfica 1, se identificó una diferencia estadísticamente

significativa en la escala de Frecuencia Producción, es decir, la

dimensión Pragmática (U = 6210.5, p = .014), con un tamaño del efecto

pequeño (r = -0.20). Los estudiantes hombres (M = 3.85, DE = 0.98)

reportaron una frecuencia de realización de estas actividades

ligeramente mayor que las estudiantes mujeres (M = 3.51, DE = 1.15).

Después de describir los resultados de las pruebas estadísticas se observará enseguida que los hallazgos se comparan con los resultados de frecuencia y porcentajes agrupados por listado de indicadores de manera detallada, medidos en la dimensión cognitiva (escala de conocimiento), pragmática (escala de frecuencia y producción) y emocional (escala de valoración). Como se observa en la Tabla 3, la población estudiada expresó tener un conocimiento alto de las habilidades de alfabetización transmedia consultadas. Al promediar todos los porcentajes de los 11 indicadores medidos, las mayores diferencias se marcan entre el desconocimiento de estas en el 6% de los hombres (al considerar el total desacuerdo y poco de acuerdo) y el 10% en las mujeres. Esa misma tendencia se aprecia al sumar los totales del muy y totalmente de acuerdo, en el que el porcentaje total del saber es más alto, en una diferencia de 8%, en los hombres que en las mujeres, es decir 84% y 76%, respectivamente; respuestas que puedan atribuirse a que las habilidades técnicas en la formación del comunicadores suelen o solían ser desempeñadas por hombres, situación que también afirman Moreno Fernández et al. (2022), al expresar que “en el ámbito de la comunicación, existe una mayoría de profesionales mujeres. Sin embargo, su situación en la profesión es desigual” (p. 1). Tabla 3. Conocimiento de habilidades de alfabetización transmedia (dimensión cognitiva)

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos

de la aplicación de un cuestionario aplicado a 208 estudiantes de

cuatro programas de licenciatura en Comunicación de la Región Centro

Occidente de México.

La objetividad

y el pensamiento crítico son habilidades necesarias cuando de

producción de conocimiento se habla, por ello, identificar si se

consideraba que se tenían los conocimientos para ello, daría testimonio

de procesos metacognitivos valiosos para desarrollar la

transmedialidad. En ese tenor, los estudiantes de comunicación

expresaron conocer cómo hacerlo, en altos porcentajes y, también,

hacerlo con alta frecuencia, como se especifica en la Tabla 4.

En la medición de la frecuencia de la práctica de habilidades de alfabetización transmedia se identificaron grandes discrepancias entre hombres y mujeres. Son ellos quienes en 10 de los 11 indicadores sobrepasan el porcentaje de frecuencia al contestar que las realizan siempre y casi siempre (véase Tabla 4). Con ello se comprueba no solo que los hombres tienen mayores nociones de conocimiento sobre estas habilidades, sino que saben llevarlas a la acción. La transmisión de valores y construir una mejor sociedad cuando se practican las habilidades transmedia resultó un aliciente mucho mayor para las mujeres estudiantes de Comunicación que para los hombres, por ende, ellas tienen mucho más presente el quehacer axiológico del comunicador, aunque expresen tener menores conocimientos para ello y practicarlo menos que los hombres. Esta habilidad es de suma importancia para el desarrollo de pensamiento crítico, ya que la axiología se enfoca en garantizar el uso ético, en este caso, en el empleo de la tecnología digital con fines específicos; aun así, el estar en desventaja respecto a la práctica del resto de las 10 habilidades medidas, respecto a los hombres, genera una brecha de género y el no contar con capacidades suficientes para tener la vida que se desea, como lo menciona el enfoque de capacidades de Nussbaum (1999), imposibilita el desarrollo humano de la mujer comunicadora. Tabla 4. Frecuencia de práctica de habilidades de alfabetización transmedia (dimensión pragmática)

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos

de la aplicación de un cuestionario aplicado a 208 estudiantes de

cuatro programas de licenciatura en Comunicación de la Región Centro

Occidente de México.

La Tabla 5

expresa la valoración casi igualitaria de habilidades de alfabetización

transmedia para el comunicador profesional por parte de hombres y

mujeres, si se considera el promedio total de la suma de las respuestas

positivas sobre su importancia (muy y totalmente importante), no

obstante, son las mujeres quienes mayormente califican como totalmente

importante, el valor de estas habilidades, a pesar de hacerlo con menor

frecuencia, como lo indica la Tabla 5. Esta dimensión emocional del ser

transmedial acerca mucho más a las mujeres hacia el desarrollo de una

capacidad de agencia, respecto a sus alcances personales y

profesionales, como en su papel de agentes en función de los otros, tal

cual lo menciona Lugo Rodríguez (2022).

Tabla 5. Valoración de habilidades de alfabetización transmedia para el comunicador profesional (dimensión emocional)

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos

de la aplicación de un cuestionario aplicado a 208 estudiantes de

cuatro programas de licenciatura en Comunicación de la Región Centro

Occidente de México.

Una de las

principales características de la transmedialidad es hipervincular

narrativas y asegurar su articulación con este mecanismo, ante ello,

solo tres terceras partes de los estudiantes de Comunicación expresaron

tener conocimiento para ello. Cabe resaltar que esta habilidad no se

consideró como primordial para cerca del 18% de los estudiantes, como

lo demuestra la dimensión emocional en la Tabla 5, por ende, todavía se

requiere promover en las universidades la importancia de esta habilidad

como parte de las competencias profesionales del comunicador.

Como se mencionó, el prosumo es otro rasgo necesario para crear narrativas transmedia y, para los estudiantes de Comunicación esta no es una habilidad que practiquen con tanta frecuencia, puesto que la Tabla 3 señala que el 7.14% de las mujeres nunca lo hace y un 18.25% casi nunca, porcentajes muchos más altos que los de los hombres quienes nunca hacen en un 1.22% y un 10.98% en casi nunca. Este hallazgo coincide con los resultados de Pérez-Velasco (2023) quien, como se mencionó anteriormente, identificó en su reporte del estado del arte de la concepción de la alfabetización transmedia que los jóvenes solo son replicadores y no creadores de contenido original con pensamiento crítico; por ende, es un área para reforzar en los programas educativos que enseñan la comunicación. DISCUSIONES A la luz de los

datos ya expuestos, hay una brecha en las desigualdades de conocimiento

conceptual, procedimental y actitudinal entre hombres y mujeres que

estudian Comunicación en la Región Centro Occidente de México, los

cuales difieren con los resultados del estudio de Martínez Valdez et

al. (2022), quienes determinaron que no hay diferencia entre hombres y

mujeres en el desarrollo de las habilidades blandas en la industria 4.0

y aunque en dicho estudio no analizaron la transmedialidad, sí se

ofrecen datos que reflejan las capacidades de las juventudes,

diferenciadas entre hombres y mujeres.

Por su parte, Cabero Almenara et al. (2016) ofrecen ciertas similitudes con los hallazgos del caso que aquí nos ocupa, ya que señalan que las estudiantes universitarias tienen mayores habilidades para el manejo de herramientas en internet, mientras que los estudiantes universitarios tienen un nivel más avanzado que las mujeres en habilidades técnicas-tecnológicas para el aprendizaje colaborativo mediante el empleo de redes sociales digitales. Si estas prácticas ya se desarrollan con resultados valiosos como los de Alonso y Murguía (2020), quienes implementaron estrategias didácticas en estudiantes de secundaria denominadas narrativas transmedia pedagógicas, con etapas para incluirlas en el aula para resignificar saberes construidos a partir de contenidos curriculares que se vincularon con problemáticas del contexto de los adolescentes y que a su vez implicaba una apropiación crítica de la tecnología, entonces, pueden implementarse también en la enseñanza de la comunicación en el ámbito universitario. Si bien los resultados reflejan una limitante del estudio, al ofrecer datos de la percepción de una muestra de las y los estudiantes de comunicación de la región de México analizada, sería necesario ampliar la muestra y, también considerar las implicaciones que la inteligencia artificial generativa ha traído en la enseñanza- aprendizaje de la alfabetización transmedia, puesto que la innovación pedagógica en el campo de la comunicación podría contribuir a una mejor eficiencia terminal y a mejorar otros indicadores de competitividad académica al considerar la realidad sociocultural de las mujeres en los entornos laborales. CONCLUSIONES Los resultados

de este estudio matizan de manera notable el debate en torno a la

brecha de género en la alfabetización transmedia en el contexto de la

formación universitaria. Al no encontrarse diferencias en la

autoeficacia percibida (dimensión cognitiva), ni en la jerarquía de

valores (dimensión emocional) que los estudiantes de comunicación de

ambos sexos atribuyen a las competencias transmedia, se entiende que

los hombres se sienten igualmente capaces que las mujeres y consideran

igualmente importante la producción y la ética digital.

Que los hombres expresen mayor frecuencia en la dimensión pragmática implica que la brecha de género en este contexto es una brecha de acción, y no una brecha de capacidad o de valoración. La alfabetización transmedia, como marco pedagógico, posee un enorme potencial para formar a las y los comunicadores, siempre que las universidades las integren en un proyecto pedagógico crítico con enfoque de género que capacite al estudiantado para transformar el entorno mediático en un espacio más justo, diverso e inclusivo. La competencia de producción inclusiva es central en la alfabetización transmedia. Sin embargo, los roles técnicos y creativos en el ámbito laboral expresan que los hombres tienden a dominar áreas como la programación, la edición, la dirección o el diseño y el desarrollo de videojuegos, siguen siendo asignados a los hombres, mientras que a las mujeres se les asignan roles de gestión. Desde el currículo es importante considerar el diseño de proyectos prácticos que desafíen activamente esta división del trabajo. El profesorado puede promover entornos de producción donde se fomente la participación equitativa en todos los roles, e incentivar a las estudiantes a asumir liderazgos técnicos y creativos. La práctica de la alfabetización transmedia con énfasis en la autoría, dirección y producción audiovisual femenina puede promoverse en las instituciones de educación superior con igualdad de circunstancias para mujeres y hombres, ya que, como mencionan Moreno Fernández et al. (2022), los puestos directivos en España y en otros lugares del mundo, en el ámbito de la comunicación, se caracterizan por la desigualdad de género por factores de discriminación. Si estas disparidades comienzan desde la formación universitaria, las futuras egresadas difícilmente podrán sentirse capaces de alcanzar puestos directivos o de tomar decisiones con autonomía y determinación. Respecto al objetivo de esta investigación se precisa que, para abatir las desigualdades de género aquí detectadas, es necesario ejercer una auténtica ciudadanía comunicacional mediante la validación de las nuevas maneras de apropiación de las tecnologías de información y comunicación de las jóvenes universitarias en sus procesos metacognitivos de aprendizaje, debido a que, como menciona Ruiz Repullo (2017) se requiere incorporar aportaciones al conocimiento y a las prácticas educativas de comunicación, tanto de mujeres y como de hombres por igual desde los centros educativos. Esto requerirá del esfuerzo colaborativo de todos los involucrados en el proceso formativo (Zagal, 2021), si es que se espera que haya una auténtica transformación en las aulas. La diferencia identificada con esta investigación no es de saber o de valorar, sino de hacer. Por supuesto, siguen latentes lagunas de conocimiento sobre este tema desde la perspectiva del docente de comunicación, lo cual genera una oportunidad para campos futuros de investigación respecto al diagnóstico de las prácticas de alfabetización transmedia que promueven los docentes de este campo de estudio y que podrían ampliar el panorama educativo en el que evoluciona la alfabetización transmedia en el mundo contemporáneo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Alonso, E.,

& Murguía, V. A. (2020). Narrativa transmedia pedagógica: etapas,

contextos y dimensiones para su inclusión en el aula. Propuesta

Educativa, 1(53), 99-112. https://www.redalyc.org/journal/4030/403064166009/html/

Atarama-Rojas, T., & Requena Zapata, S. (2018). Narrativa transmedia: análisis de la participación de la audiencia en la serie 13 Reasons Why para la aproximación al tema del suicidio. Fonseca, Journal of Communication, (17), 193-213. https://doi.org/10.14201/fjc201817193213 Cabero Almenara, J., Barroso Osuna, J., Llorente Cejudo, M. del C., & Yanes Cabrera, C. (2016). Redes sociales y tecnologías de la información y la comunicación en educación: aprendizaje colaborativo, diferencias de género, edad y preferencias. Revista de Educación a Distancia (RED), 51. https://revistas.um.es/red/article/view/275131 Calbacho Contreras, V. P., Díaz Larenas, C., Orsini Sánchez, C., Torres Martínez, P., & Díaz Narváez, V. (2021). Gamificación: una innovación en aula para fomentar la motivación. Convergencia Educativa, 10, 55-64. https://doi.org/10.29035/rce.10.55 Ferrés, J. y Piscitelli, A. (2012). La competencia mediática: propuesta articulada de dimensiones e indicadores. Comunicar, 19(38), 75-82. https://doi.org/10.3916/C38-2012-02-08 Chávez Murga, J. L. (2022). Perfil profesional del comunicador en la sociedad actual: tareas y funciones. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(3), 3470-3482. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i3.2478 Giraldo-Luque, S., Portalés-Oliva, M., Tejedor, S., & Carniel-Bugs, R. (2020). Competencias transmedia en estudiantes de periodismo: producción y edición de contenidos informativos multimedia. Icono 14, 18(2), 84-110. https://icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/1445 González-Martínez, J., Serrat-Sellabona, E., Estebane-ll-Minguell, M., Rostan-Sánchez, C., & Esteban-Guitart, M. (2018). Sobre el concepto de alfabetización transmedia en el ámbito educativo: una revisión de la literatura. Comunicación y Sociedad, (33), 15-40. https://doi.org/10.32870/cys.v0i33.7029 Grandío-Pérez, M. (2016). El transmedia en la enseñanza universitaria. Análisis de las asignaturas de educación mediática en España (2012-2013). Palabra Clave, 19(1), 85-104. https://doi.org/10.5294/pacla.2016.19.1.4 Instituto Mexicano para la Competitividad. (2024, 23 de mayo). Beneficios de sumar a más mujeres en las TIC. https://imco.org.mx/beneficios-de-sumar-a-mas-mujeres-en-las-tic/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Tercer Trimestre de 2023. Comunicado de prensa 711/23 (pp.1-25). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/enoent/enoent2023_11.pdf Jenkins, H. (2008). Convergence culture: La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Paidós. Lugo Rodríguez, N. (2022). De las narrativas transmedia al diseño de aprendizaje transmedia. Universidad Iberoamericana León. Martínez Valdez, R. I., Pedroza Cantú, G., & González Trejo, E. S. (2022). Habilidades blandas entre hombres y mujeres en la industria 4.0. Vinculatégica EFAN, 8(4), 126–137. https://doi.org/10.29105/vtga8.4-301 Mendieta Pineda, L. M., Niño Hernández, W., & Pérez Martínez, E. R. (2024). Mujeres, acciones afirmativas y capacidades humanas. Eleuthera, 27(1), 99–122. https://doi.org/10.17151/eleu.2025.27.1.6 Molina, M. (2023). Ciencias o letras: Prueba de la U de Mann-Whitney. Revista Electrónica AnestesiaR, 15(5). https://doi.org/10.30445/rear.v15i5.1136 Moreno Fernández, Á., Fuentes-Lara, C., & Khalil Tolosa, N. (2022). Brechas y oportunidades de género en la dirección de la comunicación en España. Palabra Clave, 25(3), e2535. https://doi.org/10.5294/pacla.2022.25.3.5 Nussbaum, M. (1999). Mujeres e igualdad según la tesis de las capacidades. Revista Internacional del Trabajo, 118(3), 253-273. https://biblioteca.hegoa.ehu.eus/downloads/12327/%2Fsystem%2Fpdf%2F1012%2Fmujeres_e_igualdad.pdf Nussbaum, M. (2012). Crear capacidades: Propuesta para el desarrollo humano. Paidós. Pérez-Velasco, A. (2023). Una perspectiva crítico-social sobre la concepción de la alfabetización transmedia. Educación y Ciencia, 27, 1-26. https://doi.org/10.19053/0120-7105.eyc.2023.27.e16276 Rivera Cervantes, B. P. (2022). Estudio del alfabetismo transmedia para la formación de comunicadores: una perspectiva desde las desigualdades de conocimiento. Anuario de Investigación de la Comunicación CONEICC, (XXIX). https://doi.org/10.38056/2022aiccXXIX534 Rivera Cervantes, B. P. (2024). Diseño, validación y fiabilidad de un instrumento para la medición de la alfabetización transmedia en estudiantes de comunicación. Emerging Trends in Education, 7(13), 75- 88. https://doi.org/10.19136/etie.a7n13.6046 Ruiz Repullo, C. (2017). Estrategias para educar en y para la igualdad: coeducar en los centros. Atlánticas: Revista Internacional de Estudios Feministas, 2(1), 166-191. https://doi.org/10.17979/arief.2017.2.1.2063 Scolari, C. (2013). Homo Videoludens 2.0. De Pacman a la gamification. Collecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius. Universitat de Barcelona. Scolari, C. A. (2016). Alfabetismo transmedia: Estrategias de aprendizaje informal y competencias mediáticas en la nueva ecología de la comunicación. Telos: Revista de pensamiento sobre comunicación, tecnología y sociedad, (293),13-23. https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/27788/Scolari_Telos_alfa.pdf?sequence=1 Scolari, C. A. (2018). Alfabetismo transmedia en la nueva ecología de los medios: Libro blanco. European Commission. Scolari, C. A., Lugo, R., & Masanet, M. (2019). Educación transmedia: De los contenidos generados por los usuarios a los contenidos generados por los estudiantes. Revista Latina de Comunicación Social, (74), 116-132. https://doi.org/10.4185/RLCS-2019-1324 Yela, M. (1996). Los test y el análisis factorial. Psicothema, 8, 73–88. https://www.psicothema.com/pdf/654.pdf Zagal Valenzuela, E. G. (2021). Colaboración, diálogo y reflexión: Una mirada hacia la emergencia de los saberes pedagógicos del siglo XXI. Convergencia Educativa, 10, 7-22. https://doi.org/10.29035/rce.10.7 Datos de correspondencia

Rivera-Cervantes, Beatriz Paulina Doctora en Investigación con Enfoque Educativo Universidad de Colima, Facultad de Letras y Comunicación México. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8712-2972 correo electrónico: riverap@ucol.mx

|